あやとりの記

著者:石牟礼道子 出版社:河出書房新社

山と海のはざまに暮らす幼子みっちんは、盲目の祖母「おもかさま」、“挨拶のよい”大男の孤児「ヒロム兄やん」、いつも懐に犬を入れた「犬の仔せっちゃん」ら、人の世の片隅で生きるものたちに導かれ、にぎやかな土地の霊と交わってゆく。しいたげられがちな人こそが「よか魂」をもち、魂のよい人間ならば、神さまと話すことができるのだという世の神秘が、あたたかみある熊本方言とともにつづられてゆく。

『苦海浄土』で知られる石牟礼道子さんが、もともと福音館書店の児童文学雑誌に連載した作品。このたび河出書房新社より文庫として刊行されました。

石牟礼さんがふるさと水俣の美しい自然と心よき人々に囲まれた幼時の記憶から綴った『椿の海の記』と対をなす傑作です。

2026.1.12

「台湾有事」は抑止できるか

著者:松田康博(編)・福田円(編)・河上康博(編) 出版社:勁草書房

ブックフェア「台湾を知ろう!」の1冊

台湾に対する武力行使を放棄しない中国・習近平政権。台湾海峡で本当に戦争は起こるのか? そもそも台湾はなぜ重要なのか? 中国・台湾の軍事作戦と国際法上の課題とは? そしてウクライナ戦争からどんな教訓を引き出せるのか? 台湾の国防研究者も参加し、各分野の第一人者と自衛隊元幹部のコラボレーションで徹底分析。台湾が侵攻されないための条件を明らかにして、日本が「やるべきこと」を導き出す。

2026.1.10

歩道橋の魔術師

著者:呉明益 訳:天野健太郎 出版社:河出書房新社

ブックフェア「台湾を知ろう!」の1冊

1980年前後の台北・中華商場を舞台に、少年少女が繰り広げる不思議な物語。踊り出す黒い紙の小人、女子トイレの九十九階のエレベーターボタン、死にゆく小鳥に起きた出来事、若者たちの恋…。ジャンプブーツを履いた魔術師がさまざまな奇蹟を生み出す。

中華商場は、当時台北に実在した商業施設。現実と幻想、過去と未来が溶けあう、どこか懐かしい極上の物語です。現代台湾を代表する作家の連作短篇。

2026.1.8

日本人が知らない台湾有事

著者:小川和久 出版社:文春新書

ブックフェア「台湾を知ろう!」の1冊

中国人民解放軍の〝実力〟を徹底解剖

中国は本当に台湾に攻め込むのか?メディアを賑わせる「台湾侵攻シナリオ」を名物軍事アナリストが一刀両断、数々の疑問に答える!

「今後6年以内に中国が台湾に侵攻する可能性がある」

2021年、米インド太平洋軍司令官(当時)のフィリップ・デービッドソンによる発言を契機に、中国による「台湾侵攻」への警戒感が世界的に高まっている。日本でも2023年7月、民間のシンクタンクが台湾有事を想定した机上演習を実施し、国会議員や元政府高官らが参加。今にも中国が台湾に攻め込むかのごとく、議論が進められているのだ。

こうした風潮に異議を唱えるのが、軍事アナリストの小川和久氏だ。小川氏は「日本国内における台湾有事の議論は多くが的外れなもの」だと指摘し、中国の軍事力を正しく把握したうえで議論を進めるべきだとする。

「台湾有事は2027年までに起きるのですか?」

「中国軍が武力行使するのはどんな場合?」

「中国はなぜ軍拡を進めているの?」

本書では「台湾有事」を巡る数々の疑問に、軍事アナリスト・小川和久氏がQ&A方式で分かりやすく解答。中国の人民解放軍の〝戦争力〟を解剖したうえで、今後の日本の安全保障戦略についても考える。

2026.1.6

日本人のための台湾学入門

著者:康凱爾 出版社:平凡社

ブックフェア「台湾を知ろう」の1冊

台湾在住の日本人である筆者が、歴史上内部に複雑な多様性を抱えざるを得なかった「台湾」という概念がどう作られてきたのかを描いた新書。

台湾は近年、コロナ対策などで「アジアの優等生」として語られがちですが、本当にそれだけが台湾の姿なのでしょうか。「台湾」についての語りと記憶の交差点から見えてくるのは、これまで見過ごされてきた多層的な台湾の現在地。そしてさまざまな記憶を共有する存在として、日本人はいま「家族」=台湾を知る必要がある──。知っているようで知らない「隣人」の姿を現地在住14年の日本人研究者が描き出します。

2026.1.4

ウマと話すための7つのひみつ

著者:河田桟 出版社:偕成社

「動物と話してみたい」そんな子どもたちの願いにこたえる「馬語」の入門書。馬とコミュニケーションをとるための秘密が書かれた絵本です。

日本のはしっこ、与那国島で馬を相棒に暮らす著者が、馬の世界に入りこんで発見した7つの秘密を子どもたちに伝えます。

そこには生き物や自然と向かい合うための豊かなヒントがあります。

馬と話すことができれば、きっとこの世界の美しさが新たに見えてくるでしょう。

2025.12.27

南洋標本館

著者:葉山博子 出版社:早川書房

ブックフェア「台湾を知ろう」の1冊

日本統治下台湾の植物学者たち――南洋探検が織りなす人生のランドスケープ

僕らで南洋植物専門の標本館を作らないか?――日本統治下の台湾。漱石を読み、端正な日本語を話す陳は、台湾生まれの日本人・琴司と共に植物学者を志した。だが養父母の期待を背負った陳は、意思とは裏腹に医学の道へ。琴司は台北帝大に進み、帝国委任統治領南洋群島への採集旅行に出掛けた。一方、自らの道に行くと決めた陳は、陸軍属の技師としてニューギニア探検へと向かう。波瀾の運命を生きる台湾人青年の大ロマン

2025.12.25

サラブレッドに導かれて ー内藤律子写真集ー

著者:内藤律子 出版社:羅針舎

サラブレッドをテーマに50年以上のキャリアを持つ写真家、内藤律子の集大成を示す写真集。

巻頭では、これまであまり触れられることのなかった、著者の写真家修行時代の逸話や、海外での撮影エピソードが披露される。続く本文では、著者が心を寄せてきた馬たちとの出会いを振り返り、現在の撮影スタイルがいかに形成されてきたかを、約110点の作品を通して紹介していく。1989年には、フランスでの個展や『神威の星』出版などの幅広い制作活動が認められ、女性として初めてJRA賞馬事文化賞を受賞。本書は、馬から落ちても、蹴られても、下敷きになって背骨を圧迫骨折しても、変わることのなかったサラブレッドへの想いと、競走馬の聖地・北海道浦川地区への感謝の念を、馬を愛する全ての読者と分かち合うために編まれた写真集である。

2025.12.22

100にんのサンタクロース

著者:谷口智則(文・絵) 出版社:文溪堂

プレゼントをくばるだけじゃ終らない!

クリスマスはサンタさんにとっても特別な日。なぜかって?それはプレゼントを配り終わったあと,ヒミツの楽しみがあるから!――あるところに,100人のサンタクロースが住むまちがありました。サンタさんは100人みんなで協力してクリスマスの準備をします。そして,みんなにプレゼントを配り終わったあとは…?

2025.12.20

王さまのお菓子

著者:石井睦美(文) くらはしれい(絵) 出版社:世界文化社

フランスの伝統菓子ガレット・デ・ロワ。中にフェーブと呼ばれる小さな陶製の人形を1つ入れ、それを引き当てた人を祝福します。このガレット・デ・ロワを題材にした作品です。

ミリーは、陶器でできた お人形。 豆つぶほどの大きさで、フェーヴとよばれています。

「さあ、いっておいで。きみは だれを しあわせにするんだろうねえ」 パティシエのブランさんに そういわれたミリーは、 アーモンドクリームがたっぷりつまった パイのなかへ―。

ミリーは、自分を引き当てるのはだれか、気が気ではありません。「今年はぼくが王さまだ」と元気いっぱいの男の子か…母親がかぜをこじらせてしまい、さびしそうな女の子か…

2025.12.18

TEA BOOK

著者:Linda Gaylard 監修::磯淵 猛 出版社:誠文堂新光社

世界で愛飲されている「お茶」全般をイラストとカラー写真を使ってわかりやすく紹介する「世界のお茶がわかる本」。

お茶の文化史から世界的に広まっているお茶の種類、各地での淹れ方、そして産地紹介、ハーブやカクテルなどを含めた約90種のレシピなど、“お茶好き”を自称する人にはぜひ読んでいただきたい内容になっています。

本書の特徴は、ほとんどが見開きワンテーマで簡潔に紹介しているので、読みやすいこと。紅茶のブレンドの比率やハーブティの効用なども一目でわかるように紹介されています。

また、レシピの中には、紅茶ばかりでなく、日本や中国などのお茶を使ったレシピやハーブティーを使ったレシピなども多数紹介、さらにアルコールを含んだ「お茶のカクテル」もあり読んでいてどれも試してみたくなるものばかりです。

そして、産地やその特徴が細かく紹介されており、コラムで紹介しているTEA セレモニーの儀式や習慣などを含め、コラムもたくさんあって読みどころが多数あります。

2025.12.16

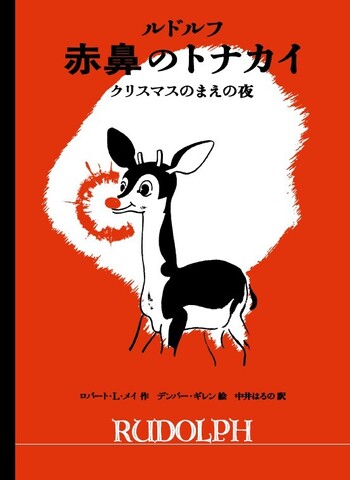

ルドルフ 赤鼻のトナカイ

著者:ロバート・L・メイ(作) デンバー・ギレン(絵) 中井はるの(訳) 出版社:世界文化社

クリスマスソング「赤鼻のトナカイ」は、この絵本から始まった。

85年の時を超え、ついに日本初全訳!

ピカピカ光る赤鼻をもつルドルフは、いつもみんなの笑いもの。

でも、クリスマスのまえの夜に、奇跡が起きて……!?

これからを生きる子どもたちに手渡したい、希望があふれる物語。

この絵本は、アメリカの老舗デパート「モンゴメリー・ワード」が、お客さんへの無料の贈り物として1939年に制作したものです。

おはなしをつくったロバート・L・メイは、当時そのデパートで働くコピーライターでした。執筆を始めたころ、がんを患う彼の妻は寝たきりになっていました。当時4歳の幼い娘は、「どうして私のお母さんは、みんなのお母さんとちがうの?」とメイにたずねたといいます。メイは、そう悩む娘に希望を与えたいという想いから、「みんなとちがうことは恥ずかしいことではなく、愛すべきことなんだよ」というメッセージを込め、この物語を紡ぎました。

完成後、この絵本は何百万部もの大ヒットになりました。たくさんのグッズや日本でもおなじみの曲も生まれ、ルドルフの物語は今もなお、世界中で愛され続けています。

2025.12.13